Trumps Chaos mit den Epstein Files + Künftiger Wehrdienst mit verpflichtender Musterung + Der neue World Energy Outlook 2025 Bericht

Epstein-Akten, Wehrdienst und Energieausblick: Brisante Themen im Fokus

Die politischen und gesellschaftlichen Debatten spitzen sich zu: Die Epstein-Akten könnten für Donald Trump brisant werden, während in Deutschland eine verpflichtende Musterung für den Wehrdienst ab dem Jahrgang 2008 diskutiert wird. Der aktuelle World Energy Outlook 2025 Bericht überrascht mit drastisch gesunkenen Kosten für Batteriespeicher, die Kernkraft zunehmend unrentabel machen, und wirft Fragen zu widersprüchlichen Öl- und Gasprognosen auf.

Analyse des World Energy Outlook 2025 Berichts

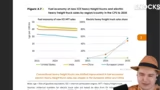

00:21:19Der Streamer beginnt mit einer ausführlichen Analyse des kürzlich veröffentlichten World Energy Outlook 2025 Berichts, einem umfangreichen Dokument von 519 Seiten, das detaillierte Informationen über Energiesachen enthält. Er betont die Relevanz dieses Berichts, insbesondere im Vergleich zu früheren Ausgaben, um Veränderungen in Datensätzen und Prognosen zu erkennen. Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die drastische Kostenreduktion bei Batteriespeichern. Der Bericht prognostizierte für 2035 Kosten von 155 Dollar pro Kilowattstunde, doch diese Marke wurde bereits im Jahr 2024 erreicht, was eine 'Zeitreise' von über zehn Jahren innerhalb eines Jahres impliziert. Diese schnelle Kostenentwicklung hat enorme Auswirkungen auf Investitionen, da eine Reduzierung um 100 Dollar pro Kilowattstunde bei Terawattstunden Kapazität einen Unterschied von 100 Milliarden Dollar bedeuten kann. Der Streamer hebt hervor, dass diese Entwicklung die Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken zunehmend in Frage stellt, da hybride Systeme aus Solar, Wind und Batteriespeichern bereits jetzt deutlich kostengünstiger sind. Er kritisiert, dass selbst die Internationale Energieagentur Schwierigkeiten hat, mit der Geschwindigkeit dieser Kostenabfälle Schritt zu halten, was das wirtschaftliche Argument für Kernkraft überflüssig macht.

Kritik an Öl- und Gasprognosen im IEA-Bericht

00:32:23Ein weiterer kritischer Punkt im World Energy Outlook 2025 ist die Prognose für den Öl- und Gasbedarf. Der Streamer äußert sein Unverständnis darüber, dass der Bericht einen kontinuierlichen Anstieg des Ölbedarfs bis 2050 vorhersagt, insbesondere im 'Current Policy Scenario'. Er argumentiert, dass dies im Widerspruch zur fortschreitenden Elektrifizierung des Verkehrs steht, da die Nachfrage nach E-Autos außerhalb der EU und Chinas angeblich nicht steigen würde. Angesichts der Tatsache, dass Mobilität drei Viertel des weltweiten Ölbedarfs ausmacht, hält er diese Annahme für unlogisch und unbegründet. Selbst bei Gas, wo Rechenzentren einen gewissen Anstieg verursachen könnten, bleibt er skeptisch. Er verweist auf die 'Leapfrogging'-Entwicklung in Regionen wie Afrika, wo regenerative Energien aufgrund ihrer Kosteneffizienz fossile Brennstoffe überspringen. Der Streamer ist besonders irritiert, da der Bericht selbst die Zunahme des Verkaufs elektrischer Schwerlastfahrzeuge in China und der EU prognostiziert, was den Ölbedarf eigentlich senken sollte. Er plant sogar, das Forschungsteam der IEA direkt zu kontaktieren, um eine Erklärung für diese widersprüchlichen Prognosen zu erhalten.

Herausforderungen des Net-Zero-Szenarios und CO2-Entfernung

00:46:12Der Streamer beleuchtet die ambitionierten, aber schwer erreichbaren Ziele des Net-Zero-Szenarios im Bericht. Um Net Zero bis 2050 zu erreichen, müssten beispielsweise fast 80 Prozent des Elektrizitätsbedarfs von Gebäuden durch Strom oder Wärmepumpen gedeckt werden, was er als 'quasi unmöglich' und 'persönlich ausgeschlossenes Szenario' bezeichnet. Während er die Umstellung in den Bereichen Transport und Industrie aufgrund sinkender Akkukosten für machbar hält, sieht er bei Gebäuden erhebliche Hürden. Er betont, dass für ein ordentliches Net-Zero-Ziel auch die Ernährungsgewohnheiten angepasst werden müssten, da die derzeitigen Technologien zur CO2-Entfernung (Carbon Capture Removal, CCR) noch in den Kinderschuhen stecken, extrem teuer sind und teilweise mehr Energie verbrauchen, als sie CO2 entfernen. Er erwähnt Tests in Island, die die hohen Kosten und die geringe Effizienz dieser 'glorifizierten Staubsauger für CO2' belegen. Das Net-Zero-Szenario der IEA prognostiziert, dass selbst unter optimistischen Annahmen das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist und Technologien zur CO2-Entfernung benötigt werden, um überhaupt eine Chance zu haben, darunter zu kommen.

Fazit zu Energiekosten und Ausblick auf Wehrdienst

00:50:52Zusammenfassend stellt der Streamer fest, dass der wichtigste Punkt des Berichts die klare Aussage der Internationalen Energieagentur ist, dass hybride Systeme aus Solar, Wind und Photovoltaik pro Dollar und Megawattstunde bereits deutlich günstiger sind als Kernkraftwerke, selbst für eine 24/7-Versorgung. Diese Entwicklung sei in extrem kurzer Zeit eingetreten und mache alle früheren Prognosen in dieser Hinsicht obsolet. Die Kosten für Batteriespeicher sind so schnell gefallen, dass das Jahr 2035, das im Vorjahresbericht als Ziel für bestimmte Kostenwerte genannt wurde, bereits 2024 erreicht wurde. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Prognosen ständig zu aktualisieren, da die Geschwindigkeit der technologischen Fortschritte unterschätzt wird. Er rechnet vor, dass eine Terawattstunde Akkukapazität innerhalb eines Jahres um 100 Milliarden Dollar günstiger geworden ist. Nach dieser umfassenden Energieanalyse kündigt der Streamer an, sich dem nächsten Thema zuzuwenden: dem künftigen Wehrdienst in Deutschland mit verpflichtender Musterung, für den es laut ARD-Hauptstadtstudio eine Einigung zwischen Union und SPD gibt. Dies beinhaltet die Musterung aller jungen Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008.

Diskussion um die Bedarfswehrpflicht und Kapazitätsprobleme

00:56:05Es wird die Einführung einer Bedarfswehrpflicht diskutiert, da nicht genügend Freiwillige für den Wehrdienst gefunden werden. Der Bundestag müsste diese Bedarfswehrpflicht per Gesetz einführen, insbesondere wenn die verteidigungspolitische Lage oder die Personallage der Streitkräfte dies erfordern. Ein Zufallsverfahren zur Auswahl könnte als letzte Möglichkeit angewendet werden, falls die Zahl der Wehrpflichtigen den Bedarf übersteigt. Ein Automatismus zur Aktivierung der Wehrpflicht wird es jedoch nicht geben, was bedeutet, dass ein separates Gesetz erforderlich wäre. Aktuell ist der Dienst noch freiwillig, aber es besteht das Risiko einer Verpflichtung durch ein zukünftiges Gesetz, da erwartet wird, dass sich nicht genügend Freiwillige finden werden. Ein weiteres Problem stellen die fehlenden Kreiswehrersatzämter dar, für die Budget bereitgestellt werden soll, um die notwendigen Kapazitäten für Musterungen wieder aufzubauen.

Trumps Chaos und die Epstein-Akten

01:01:20Nach dem längsten Shutdown in der US-Geschichte rücken die Epstein-Akten wieder in den Fokus. Im Repräsentantenhaus wurde eine Discharge-Petition erfolgreich eingeführt, um eine Abstimmung über die Veröffentlichung dieser Unterlagen zu erzwingen. Dies wäre für Donald Trump brisant. Die Republikaner haben es verpasst, dies zu verhindern, und einige republikanische Abgeordnete haben sich sogar für die Veröffentlichung ausgesprochen, ungeachtet von Trumps Einfluss. Neue E-Mails zu Epstein, darunter eine von 2011, die Trump mit einem Opfer in Verbindung bringt und die seit Jahren Reportern bekannt war, wurden veröffentlicht. Die Trump-Administration versucht verzweifelt, die Abstimmung zu verhindern, was Spekulationen über den Inhalt der Akten anheizt. Die Bemühungen, die Veröffentlichung zu blockieren, lassen die Situation für Trump immer schlimmer aussehen, da sie den Eindruck erwecken, dass belastendes Material enthalten sein muss. Die Administration zeigt sich auch in anderen Themenbereichen, wie den Jobzahlen und dem Zustand des Weißen Hauses, zunehmend chaotisch und unplausibel in ihren Erklärungen.

Erneute Verzögerung beim Hinkley Point C Projekt

01:13:31Das Atomkraftwerkprojekt Hinkley Point C ist erneut, zum fünften Mal, um zwölf Monate verspätet. Dies ist ein wiederkehrendes Problem bei Kernkraftprojekten, die oft länger dauern und teurer werden als geplant. In Großbritannien steigen die Mindestvergütungen für solche Projekte jährlich inflationsbedingt an, was bedeutet, dass jede Verzögerung die Kosten für den Startzeitpunkt weiter erhöht. Aktuell liegen die Kosten bei 18 Cent pro Kilowattstunde bei Inbetriebnahme, während Offshore-Windkraftprojekte deutlich günstiger sind und kürzere Förderzeiträume haben. Die kontinuierlichen Verzögerungen machen es für Großbritannien, das bereits aus der Kohleverstromung ausgestiegen ist und nun Gas minimieren möchte, zunehmend schwieriger, die Kernkraft als kosteneffiziente Lösung zu rechtfertigen. Die Debatte über die Kosten und die Effizienz von Kernkraft im Vergleich zu erneuerbaren Energien wird durch solche Entwicklungen weiter angeheizt, zumal weitere Verzögerungen nicht ausgeschlossen sind.

Pressekonferenz zum neuen Wehrdienst und die AfD-Kontroverse

01:19:58In einer Pressekonferenz stellen Union und SPD Eckpunkte für einen neuen Wehrdienst vor, der eine „verbindliche Freiwilligkeit“ beinhalten soll. Dies bedeutet, dass alle jungen Menschen ab dem Jahrgang 2008 gemustert und erfasst werden sollen, um eine Diskussionsgrundlage über den Wehrdienst in der Gesellschaft zu schaffen. Ziel ist es, den Dienst am Vaterland attraktiver zu gestalten. Sollten sich nicht genügend Freiwillige finden, ist eine Bedarfswehrpflicht als weitere gesetzliche Regelung vorgesehen. Die Einführung einer solchen Verpflichtung wird jedoch erst nach einer erneuten Debatte im Bundestag erfolgen und nicht automatisch. Die Diskussion über den Wehrdienst wird von Kontroversen begleitet, insbesondere im Hinblick auf die Attraktivität für junge Menschen und die Befürchtung des Lohndumpings in sozialen Bereichen. Parallel dazu sorgte die AfD für Aufsehen, indem sie Polen als größere Gefahr für Deutschland darstellte als Russland und sich mit der russischen Opposition verglich, was auf heftige Kritik stieß.

Debatte über Wehrdienst und Dienstpflicht

01:34:26Die gesellschaftspolitische Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht, angeregt durch den Bundespräsidenten, wird fortgesetzt. Aktuell wird auf Freiwilligkeit gesetzt, mit der Hoffnung, dass ein neues Gesetz das gesellschaftspolitische Engagement junger Menschen stärkt. Es wird diskutiert, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen, wie die Wiederaufnahme des Führerschein-Themas als Anreiz, tatsächlich zu einer signifikanten Steigerung der freiwilligen Meldungen führen werden. Die Skepsis ist groß, ob die suggerierte Wirkung eintreten wird, da viele junge Menschen sich bereits an unterschiedlichen Stellen engagieren. Das Gesetz soll die direkte Ansprache intensivieren und wird als sehr gutes Gesetz im Sinne des Allgemeinwohls betrachtet. Es wird betont, dass die Koalition mit dem neuen Wehrdienstgesetz eine entschlossene Antwort auf sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen gibt, indem sie auf eine Mischung aus Freiwilligkeit und Verpflichtung setzt und einen verbindlichen Pfad für Zeit und Ziele festlegt. Ziel ist es auch, die Bundeswehr wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, indem Diskussionen über ihre Qualität und Leistungsfähigkeit an den Küchentischen geführt werden.

Neues Wehrdienstgesetz und europäische Perspektive

01:38:35Die aktuelle Woche ist von besonderen Ereignissen geprägt: dem 70. Geburtstag der Bundeswehr mit einem Gelöbnis, einer Einigung und Verkündung des neuen Wehrdienstgesetzes, gefolgt von einer Bereinigungssitzung. Zudem werden wichtige europäische Kollegen zu Gast sein, um über das neue Konstrukt zu sprechen. Es wird betont, dass Europa auf Deutschland schaut, nicht nur in Bezug auf Finanzen und Bewaffnung, sondern auch hinsichtlich des Personals. Die Zuversicht ist groß, dass das Vorhaben gelingen wird, da andere europäische Länder, insbesondere im Norden, zeigen, dass das Prinzip der Freiwilligkeit in Verbindung mit Attraktivität funktioniert. Ein zentraler Punkt ist die flächendeckende Musterung, die schrittweise bis Sommer 2027 eingeführt werden soll. Diese soll zusammen mit einem Fragebogen ein vollständiges Lagebild über die Jahrgänge liefern, was für die Abbildung der Verteidigungsfähigkeit essentiell ist. Der Aufwuchspfad wird als Plangröße ins Gesetz übernommen, um eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung zu ermöglichen. Das Gesetz soll am 1. Januar in Kraft treten und freiwillig Wehrdienstleistenden ein Bruttoeinkommen von rund 2600 Euro bieten, mit der Möglichkeit eines Zuschusses zum Führerschein bei längerer Verpflichtungszeit.

Kritik an Wehrdienst-Mythen und Panikmache

01:40:23Es wird kritisiert, dass oft die Annahme verbreitet wird, verpflichtend eingezogene Personen würden sofort an die Front geschickt. Dies wird als Wahnvorstellung bezeichnet, die nichts mit Fakten zu tun hat und lediglich Panik schüren soll. Es wird betont, dass ein solches Szenario nur im Verteidigungsfall eintreten würde, wenn Deutschland angegriffen werden sollte, was als unwahrscheinlich angesehen wird. Der Glaube, dass Wehrdienstleistende in den letzten 30-40 Jahren gezwungen wurden, an die Front zu gehen, wird als Quatsch abgetan. Diese Art der Panikmache wird als unangemessen und sinnlos empfunden. Stattdessen wird die Notwendigkeit betont, Anreize für freiwillige Meldungen zu schaffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausbildung im Wehrdienst darauf abzielt, verteidigungsfähig zu sein, aber nicht zwangsläufig bedeutet, in einen unmittelbaren Krieg geschickt zu werden. Die Diskussion über den Wehrdienst und seine Implikationen wird als wichtig erachtet, jedoch ohne unnötige Angstmacherei. Es wird auch kurz auf die Erhöhung des Einkommens für Wehrdienstleistende auf 500 Euro eingegangen, was als deutliche Verbesserung gegenüber früheren Zeiten angesehen wird.

Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz: Umweltzerstörung in Brasilien

01:45:46Ein Video mit dem Titel "Verschollen: Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz" wird thematisiert, das einen modernen Goldrausch in Brasilien beleuchtet, der zu Umweltzerstörung, Gewalt und Vertreibung führt. Es wird kritisiert, dass das Heilsversprechen der nachhaltigen Entwicklung genutzt wird, um lokale Bevölkerung zu enteignen. Der Film deckt auf, dass der sogenannte Klimaschutz eine dunkle Seite hat, deren Spuren bis nach Deutschland führen. Professor Clemens Laschewski von der Staatlichen Universität in Belo Horizonte erforscht die Schattenseiten der Aufforstung. Obwohl Aufforstung grundsätzlich eine gute Sache ist, wird kritisiert, dass oft Blödsinn mit Monokulturen betrieben wird, anstatt sinnvolle Mischwaldprojekte zu fördern. Umweltkonflikte in Brasilien, insbesondere in Minas Gerais, explodieren. Professor Laschewski erkundet die Lage vor Ort, wo die Situation sich zuspitzt, während weltweit Hochglanzwerbung für neue Aufforstungskonzepte gemacht wird. Es wird betont, dass CO2-Ausgleichszahlungen nur dann sinnvoll sind, wenn sie lokal überprüft werden können, was bei Projekten in Brasilien oder China oft nicht der Fall ist. Die Bewohner von Pindaiba, einer traditionellen Gemeinde, verlieren ihre Heimat und Lebensgrundlage durch die Expansion von Eukalyptus-Plantagen, die zur Kompensation von Emissionen dienen sollen. Dies führt zu massiven Konflikten und Gewalt, da die Plantagenbetreiber das Land der Menschen rauben.

Gewalt und Vertreibung im Namen des Klimaschutzes

01:57:39Handyaufnahmen zeigen, wie Bewohner von Pindaiba einen Stacheldrahtzaun einreißen, der um ihr Gemeindeland errichtet wurde, um sich gegen die Landnahme zu wehren. Die Auseinandersetzungen spitzen sich zu, als Nivaldo, der Chef der Plantagenfirma, mit schwer bewaffneter Begleitung erscheint und die Bewohner bedroht, ihr Land zu verlassen. Nivaldo, ein ehemaliger Manager des Stahlkonzerns Gerdau, ist einer der größten Plantagenbetreiber der Region. Gerdau, ein börsennotierter milliardenschwerer Stahlkonzern, schmückt sich in Werbevideos mit CO2-Zertifikaten und präsentiert sich klimafreundlich, während in Brasilien Mischwälder durch Monokulturen ersetzt werden, was ökologisch schädlicher ist. Die Bewohner berichten von Drohungen und Gewalt durch Sicherheitsfirmen, die im Auftrag der Plantagenbetreiber agieren. Ein barbarischer Mordfall, bei dem ein Sicherheitsmann einen Bauern vor den Augen seiner Tochter umbrachte, wird als Beispiel für die Eskalation der Gewalt genannt. Die Forschung des Cerrado durch ein Team der Hochschule Weinstein-Stefan Triesdorf soll den Wert des Cerrado für Umwelt und Klima erforschen und mit dem der Aufforstungsflächen vergleichen, da bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen der Abholzung des natürlich gewachsenen Cerrado für Monokultur-Plantagen vorliegen. Das Forschungsteam arbeitet unter abenteuerlichen Bedingungen, um Bodenproben zu entnehmen und den Kohlenstoffgehalt zu bestimmen, während Professor Laschewski weiterhin Menschen trifft, deren Existenz durch die Aufforstung bedroht ist.

FSC-Siegel in der Kritik: Versiegende Quellen und Menschenrechtsverletzungen

02:06:15Während das Forscherteam im Boden nach Antworten auf die Klimafrage sucht, treffen Professor Laschewski und Anwalt Dazusa auf Menschen, deren Land durch Landgrabbing entzogen wurde. Plötzlich nähern sich Pickups einer Sicherheitsfirma, und eine Drohne kreist am Himmel, was die angespannte Lage verdeutlicht. Die Sicherheitsleute behaupten, Eigentum von Gerdau zu schützen, obwohl sie sich auf einer öffentlichen Straße befinden. Es wird berichtet, dass Sicherheitsfirmen Druck auf die Bevölkerung ausüben und sogar Hunde auf sie hetzen, wenn sie Feuerholz sammeln. Ein Übergriff einer Sicherheitsfirma, bei dem ein Bauer vor den Augen seiner Tochter ermordet wurde, wird als Beispiel für die extreme Gewalt genannt. Die Untersuchung des Cerrado zeigt, dass die Landschaft durch die Eukalyptus-Plantagen massiv verändert wird, was zu einem "stillen Wald" ohne Vogelstimmen führt. Die Umwandlung von tausenden Hektar Land hat gravierende Auswirkungen auf die Umwelt: Quellen versiegen und Bäche trocknen aus, während direkt daneben saftig grüne Plantagen stehen. Internationale Stahlkonzerne wie ArcelorMittal und APRAM forsten hier im großen Stil auf und werben mit dem weltweit bekannten Gütesiegel des Forest Stewardship Council (FSC), das Umweltstandards und Menschenrechte garantieren soll. Professor Laschewski will die entsprechenden Zertifikate überprüfen, da Untersuchungen beweisen, dass Eukalyptus-Monokulturen den Grundwasserspiegel jährlich um 10 Zentimeter sinken lassen. Trotzdem bescheinigt der FSC vorbildliche Arbeit. Interne Dokumente zeigen, dass der FSC mehrfach über versiegende Bäche informiert wurde, die Vorwürfe aber als unbegründet einstufte. Dies wird als klarer Verstoß gegen das Menschenrecht auf Wasser und die eigenen Regeln des FSC kritisiert. Die Lage in der ärmsten Region Brasiliens ist schwierig, da die Aufforstung die Gesellschaft spaltet und Unheil über sie bringt. Es wird betont, dass es um sehr viele Millionen, ja Milliarden an Geld geht, was zu Missständen und Korruption führt. Ein Notruf erreicht Anwalt Dazusa, dass in Pindaiwa der natürliche Cerrado ohne Genehmigung abgeholzt wird, eine Fläche so groß wie 1600 Fußballfelder an einem einzigen Tag vernichtet wird. Die Gemeinde wehrt sich und bewacht ihr Land, bis sich ein Gericht des Falles angenommen hat, da die Maschinen von der Polizei begleitet wurden, die jedoch nicht die Menschen oder die Natur schützte.

Konflikte um Landnutzung und Umweltschäden

02:17:11Die Bewohner von Pindaiwa wehren sich verzweifelt gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch Plantagenarbeiter, da die Polizei untätig bleibt. Handyaufnahmen dokumentieren die gewaltsamen Auseinandersetzungen, die aus Frustration und dem Gefühl entstehen, nicht als Menschen wahrgenommen zu werden. Obwohl die Bewohner die Plantagenarbeiter zunächst zurückdrängen können, werden sie anschließend selbst der Gewalt bezichtigt. Die Problematik der Landdegradation durch Abholzung und die damit verbundene Versandung des Bodens wird als ernstes Problem in Europa und den USA hervorgehoben. Es wird betont, wie wichtig Investitionen in Mischwälder und Renaturierung sind, um diesen Effekten entgegenzuwirken. Der Zertifikatehandel, abseits des EU-ETS, wird als „Scam“ kritisiert, da er schwer zu überprüfen ist und lokale Probleme wie die Abholzung für Holzkohle nicht verhindert, was zu massiver Umweltzerstörung führt.

Der Widerspruch des „grünen Stahls“

02:20:11Auf abgeholzten Flächen, die eigentlich zur Kohlenstoffspeicherung dienen sollen, werden hunderte iglu-artige Backsteinhütten entdeckt, in denen Eukalyptus zu Holzkohle verbrannt wird. Dieser Prozess setzt den gespeicherten Kohlenstoff sofort wieder frei und steht im krassen Widerspruch zum Klimaschutz. Die Frage, was dies mit dem Emissionshandel zu tun hat, wird beantwortet: Der EU-ETS hat damit nichts zu tun, da solche Projekte außerhalb der EU oft „Bullshit“ sind. Professor Laschewski verfolgt die Lkw, die die Holzkohle durch riesige Bergbaugebiete und den Cerrado transportieren, bis sie in den Schmelzöfen der Stahlindustrie landen. Dort wird die Holzkohle genutzt, um Eisenerzpellets zu produzieren, die als „CO2-reduziert“ oder „nachhaltig“ beworben werden, obwohl sie durch die Verbrennung von Eukalyptus entstehen. Diese Pellets werden sogar nach Europa, beispielsweise in den Hamburger Hafen, importiert und als „grüner Stahl“ vermarktet, was als irreführend kritisiert wird, da echter grüner Stahl keine Holzkohle verwendet.

Die Rolle der Weltbank und Kritik am Zertifizierungssystem

02:28:52Die Wissenschaftler entdecken, dass das Ökosystem des Cerrado, insbesondere seine tiefen Wurzeln, deutlich mehr CO2 speichern kann als die Eukalyptusplantagen, was den Cerrado zu einem „umgedrehten Urwald“ macht. Die Zerstörung dieser Ökosysteme für die Produktion von „grünem Stahl“ für den Westen wird als absurd bezeichnet. Die Weltbank wird als Initiator des Plantagenbooms und des CO2-Ausgleichs identifiziert, was zu zahlreichen Konflikten geführt hat. Ein Weltbankmanager verteidigt die Projekte und behauptet, Brasilien sei das einzige Land, das einen Teil seiner Stahlproduktion nachhaltig mit Holzkohle betreibe, die fossile Energie ersetze. Diese Aussage wird jedoch als unlogisch und „mathematisch kompletter Schwachsinn“ kritisiert, insbesondere wenn dafür Urwälder oder Mischwälder ersetzt werden. Der Manager schiebt die Verantwortung auf Zertifizierer wie den FSC, was als „dumme Aussage“ zurückgewiesen wird, da Kontrollmechanismen und Überprüfungen bei Projekten, die Millionensummen umfassen, unerlässlich seien. Es wird vermutet, dass viele Beteiligte die Problematik kennen, aber aus finanziellen Gründen die Augen verschließen.

Zukünftige Herausforderungen und Hoffnung auf Lithiumvorkommen

02:33:02Kurz vor der Ausstrahlung des Films kündigt die Weltbank ein Investment von über 250 Millionen Euro für die Expansion von Eukalyptus-Plantagen in Minas Gerais an, die den Lebensraum der Gemeinde Pindaiba bedrohen. Dies wirft die Frage auf, ob Regierungen den Mut zu echtem Umweltschutz haben werden. Die Weltbank schlägt einen „Tropical Forest Fund Forever“ vor, der hunderte Milliarden Dollar sammeln soll, versichert aber, alle Vorwürfe im Zusammenhang mit Umwelt- und Sozialauswirkungen sehr ernst zu nehmen. Es wird kritisiert, dass dies oft nur Lippenbekenntnisse sind. Die Diskussion wechselt zu den Problemen der Dekarbonisierung in der Industrie, die hauptsächlich eine Finanzierungsfrage sei, obwohl Alternativen existieren. Die aktuelle Praxis sei profitabler, weshalb Marktregeln allein nicht ausreichen und Ordnungspolitik notwendig ist. Ein weiteres Thema ist die Entdeckung eines der weltweit größten Lithiumvorkommen in Sachsen-Anhalt, das potenziell den Bedarf für 500.000 E-Autos pro Jahr decken könnte. Die Gewinnung aus Tiefenwasser soll umweltschonend erfolgen, was im Vergleich zu anderen Methoden wie dem Sohle-Verfahren oder klassischem Bergbau vorteilhaft wäre. Dieses Vorkommen könnte Deutschland unabhängiger von Importen, insbesondere aus China, machen und Umweltstandards verbessern.

Lithiumgewinnung in der Altmark: Verfahren und Potenziale

02:56:07Die Diskussion konzentriert sich auf die Lithiumgewinnung in der Altmark, wo Lithium aus Thermalwasser tief unter der Erde extrahiert wird. Zunächst wird das Tiefenwasser hochgepumpt, wobei bestehende Bohrlöcher für die Erdgasförderung genutzt werden können. An der Oberfläche wird das Wasser durch spezielle Filter geleitet, die das Lithium extrahieren, bevor das gefilterte Wasser wieder in die Erde zurückgeleitet wird. Es gibt verschiedene Filterverfahren, darunter die Absorption, bei der Materialien wie Aluminiumhydroxid das Lithiumchlorid anziehen und anschließend mit demineralisiertem Wasser abgelöst wird, um eine hochkonzentrierte Lithiumlösung zu erhalten. Eine weitere Methode ist das Ionenaustauschverfahren, bei dem ein Filter Wasserstoffionen abgibt und Lithiumionen aufnimmt, die später in einer Salzsäurelösung freigesetzt werden. Eine dritte, sehr interessante Option ist die Verwendung von Membranen, die auf atomarer Ebene funktionieren und aufgrund unterschiedlicher Ionengrößen und Oberflächenladungen selektiv Lithium durchlassen. Diese Verfahren, obwohl energieintensiv, gelten als machbar und umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden, insbesondere wenn sie mit regenerativen Energien betrieben werden.

Pilotprojekte und kommerzielle Lithiumgewinnung in Deutschland

03:01:21In der Altmark wird derzeit von Neptune Energy erprobt, welches Filterverfahren am besten funktioniert, wobei die Pilotphase bis 2026 geplant ist und die kommerzielle Lithiumgewinnung bereits für 2029 angestrebt wird. Dies wird als eine rasante Entwicklung und ein relevanter Schritt für Deutschland betrachtet. Rechnerisch könnte Deutschland seinen Lithiumbedarf decken, wirtschaftlich ist dies jedoch nur teilweise sinnvoll, wobei angestrebt wird, 20-30 Prozent des Bedarfs selbst zu regeln. Neben der Altmark gibt es auch in Süddeutschland vielversprechende Projekte: Volcan Energy plant im Oberrheingraben jährlich etwa 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid zu gewinnen, was dem Bedarf von rund 500.000 Elektrofahrzeugbatterien entspricht und Deutschland zu einem zentralen Lithium-Hub in der EU machen könnte. Das Besondere an diesem DLE-Verfahren (Direct Lithium Extraction) ist die Kombination mit Geothermie, wodurch zusätzlich 275 Gigawattstunden Strom produziert werden sollen. Auch im sächsischen Erzgebirge gibt es große Lithiumvorkommen im Hartgestein, und Europas erste Lithiumraffinerie wurde letztes Jahr in Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, in Betrieb genommen, um importiertes lithiumhaltiges Gestein zu verarbeiten.

Herausforderungen und Chancen der Lithiumproduktion in Deutschland

03:10:18Trotz der Euphorie um die Lithiumgewinnung in Deutschland gibt es einige Herausforderungen. Die Deutsche Rohstoffagentur schätzt den Bedarf für 2030 auf 49.000 bis 168.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalente, wobei neuere Berichte sogar von bis zu 310.000 Tonnen ausgehen. Eine optimistische Hochrechnung der Jahresziele der deutschen Unternehmen, inklusive importiertem Gestein, könnte jedoch bis zu 144.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalente pro Jahr erreichen, was einen Großteil des Bedarfs decken könnte. Wichtige Faktoren sind die Einhaltung der ehrgeizigen Produktionsziele der Unternehmen und die wirtschaftliche Rentabilität im Vergleich zum Weltmarktpreis. Europäische Produktionskosten sind aufgrund höherer Löhne und längerer Genehmigungsverfahren tendenziell höher. Zudem subventionieren Länder wie China und die USA ihre Lithiumproduktion massiv, was den Weltmarktpreis drücken kann. Dennoch zeigen Machbarkeitsstudien von Volcan Energy und Rocktech Produktionskosten von 3.900 bis 4.359 Euro pro Tonne Lithiumhydroxid, was unter dem weltweiten Durchschnitt von 8.360 Euro liegt und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Projekte unterstreicht.

Umweltauswirkungen und politische Bedeutung der Lithiumförderung

03:17:34Neben den wirtschaftlichen Aspekten sind Umwelt und Gesellschaft wichtige Themen. Obwohl die deutschen Gewinnungsverfahren als umweltfreundlicher gelten, können Tiefenbohrungen und Bergbau Risiken wie leichte Erdbeben oder Grundwasserverunreinigungen bergen. Die Lithiumproduktion in Deutschland steht noch am Anfang, und die Skalierung von der Pilotphase zur kommerziellen Produktion sowie der Aufbau ausreichender Weiterverarbeitungskapazitäten sind entscheidend. China dominiert den Lithiummarkt nicht durch den Abbau, sondern durch die Weiterverarbeitung, was die Bedeutung dieser Produktionskette für Deutschland unterstreicht. Die Reduzierung von Abhängigkeiten, insbesondere nach der Gas-Situation mit Russland, macht die Förderung der heimischen Lithiumproduktion und die Kombination mit Geothermie zu einer strategisch wichtigen und sinnvollen Maßnahme. Dies könnte nicht nur die Energieerzeugung durch Erdwärme vorantreiben, sondern auch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und die Binnennachfrage ankurbeln. Die aggressive Förderung solcher Industriepolitik ist notwendig, um technologische Fortschritte zu nutzen und bürokratische Hürden abzubauen.

Korruptionsskandale in der Ukraine und deren Folgen

03:24:50In der Ukraine gibt es derzeit weitreichende Korruptionsskandale, die bereits zu Rücktritten im Kabinett geführt haben, was angesichts der internationalen Unterstützung und der kritischen Lage des Landes als positiv bewertet wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte den Rücktritt seines Energieministers Halushchenko, der in die Affäre verwickelt sein soll. Insbesondere beim staatlichen Energieversorger Energoatom sollen Bestechungsgelder beim Bau von Schutzeinrichtungen für Energieanlagen geflossen sein, wobei Ermittlungsbehörden tausende Stunden an Tonaufnahmen als Beweismittel gesammelt haben. Es geht um eine Summe von mindestens 100 Millionen US-Dollar. Die Empörung in der Bevölkerung ist groß, da die Korruptionsfälle in einer Zeit auftreten, in der Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine angreift und Millionen Ukrainer unter Stromabschaltungen leiden. Korruptionsbekämpfer fordern von Präsident Selenskyj mehr als nur Lippenbekenntnisse und einen Neustart der Staatsverwaltung, um Freunde und Mitstreiter nicht länger zu schützen und den Staat nicht wie ein Familienunternehmen zu behandeln. Außenminister Wadephul betonte am Rande des G7-Treffens die Notwendigkeit eines entschiedenen Kampfes gegen Korruption, um die Glaubwürdigkeit der westlichen Unterstützung zu wahren.

Korruptionsskandal in der Ukraine erschüttert Selenskyjs Präsidentschaft

03:34:01Ein massiver Korruptionsskandal in Höhe von 100 Millionen Dollar erschüttert die Ukraine und stellt die schwerste politische Krise für Präsident Selenskyj seit seinem Amtsantritt 2019 dar. Im Gegensatz zu früheren, kleineren Fällen, die schnell aufgearbeitet wurden, betrifft dieser Skandal Personen aus Selenskyjs unmittelbarem Umfeld und Geschäftspartner, die ihre Nähe zum Präsidenten ausnutzten, um sich durch Schmiergelder von Firmen, die staatliche Aufträge erhielten, zu bereichern. Besonders betroffen ist der Energiebereich, insbesondere der Staatskonzern Energoatom, der für die Nuklearkraftwerke der Ukraine zuständig ist. Die Aufdeckung durch unabhängige Antikorruptionsbehörden wird als positives Zeichen gewertet, da dies in anderen post-sowjetischen Ländern oft nicht der Fall wäre. Der ehemalige Präsident Poroschenko fordert den Rücktritt der gesamten Regierung, ein Rücktritt Selenskyjs ist jedoch aufgrund des Kriegszustandes und der Unmöglichkeit von Wahlen derzeit ausgeschlossen. Dieser Skandal, der auch die Energiesicherheit des Landes betrifft, erregt die gesamte Gesellschaft.

Satire über Lawrows Verschwinden und Spekulationen über seinen Verbleib

03:42:17Es wird über eine satirische Meldung berichtet, die besagt, Sergej Lawrow, der russische Außenminister, stecke seit zehn Tagen in einem Moskauer Hochhausfenster fest. Diese Meldung spielt zynisch auf die häufigen, mysteriösen Todesfälle von russischen Oppositionellen und Kritikern an. Im Kontext dazu wird spekuliert, dass Lawrow tatsächlich 'weg vom Fenster' sein könnte, da er bei den letzten Verhandlungen zwischen Russland und den USA angeblich 'Scheiße gebaut' haben soll. Dies hätte dazu geführt, dass Trump ein geplantes Treffen in Budapest als sinnlos bezeichnete. Sollte Lawrow tatsächlich aus dem Amt scheiden, wäre dies ein bemerkenswerter Verlust für Putin, da Lawrow seit 1999 als Außenminister tätig ist und somit einer der dienstältesten Mitstreiter Putins wäre. Die Situation wird als ungewöhnlich für einen so erfahrenen Diplomaten beschrieben.

Feldheim: Ein Dorf als Vorbild für Energieautarkie und günstige Strompreise

03:44:50Das kleine Dorf Feldheim mit nur 130 Einwohnern hat sich zu einem europa- und sogar weltweiten Vorbild für Energieautarkie entwickelt. Dank einer Kombination aus Windkraftanlagen und einer Biogasanlage zahlen die Bewohner lediglich 12 Cent pro Kilowattstunde für Strom und 7,5 Cent für Wärme, was deutlich unter dem normalen Preis liegt. Die Initiative begann Mitte der 90er Jahre mit dem Energieunternehmer Michael Raschemann, der die Idee der Unabhängigkeit vorantrieb. Trotz anfänglicher Skepsis und bürokratischer Hürden, wie der Notwendigkeit eines eigenen Stromnetzes und der Weigerung des bisherigen Stromversorgers, die Kabel zu nutzen, wurde das Projekt erfolgreich umgesetzt. Das Dorf zieht mittlerweile internationale Besucher an, darunter Delegationen aus Japan und Südkorea, die sich über das Modell informieren. Die Bewohner sind stolz auf ihre Errungenschaft und betonen die Bedeutung der Einbindung aller Bürger für den Erfolg solcher Projekte.

Bürokratischer Albtraum bei der Installation von Balkon-PV-Anlagen in Berlin

03:59:35Ein Fall aus Berlin-Schöneberg beleuchtet die absurden bürokratischen Hürden bei der Installation von Balkon-Solaranlagen, obwohl Berlin solche Anlagen fördert. Ein Mieter erhielt für seine 250 Euro geförderte PV-Anlage eine ellenlange Checkliste von seinem Vermieter, der landeseigenen GEWO. Diese umfasste unter anderem die Eintragung ins Marktstammdatenregister, eine Tauglichkeitsprüfung des Stromkreises und die Auflage, nur zwei bestimmte Unternehmen für die Montage zu beauftragen – Unternehmen, die jedoch gar keine Balkon-PV-Anlagen installieren. Nach acht Monaten Wartezeit und der Einschaltung des Bausenators sowie der Presse (extra 3) wurde der Antrag schließlich mit der Begründung abgelehnt, das Gebäude liege in einem Milieuschutzgebiet. Diese Begründung ist jedoch rechtlich unhaltbar, da Milieuschutz nicht für solche baulichen Maßnahmen gilt. Der Fall zeigt die Diskrepanz zwischen politischer Förderung und der realen Umsetzung, oft bedingt durch mangelnde Kommunikation und unzureichendes Wissen bei Vermietern und Behörden. Die Frustration der Mieter ist groß, da sie trotz rechtlicher Privilegierung solcher Maßnahmen oft vor der Wahl stehen, entweder einen langwierigen Rechtsstreit zu riskieren oder auf die Installation zu verzichten.